犬の肝臓腫瘍(肝細胞腺腫/腺癌、胆管癌)

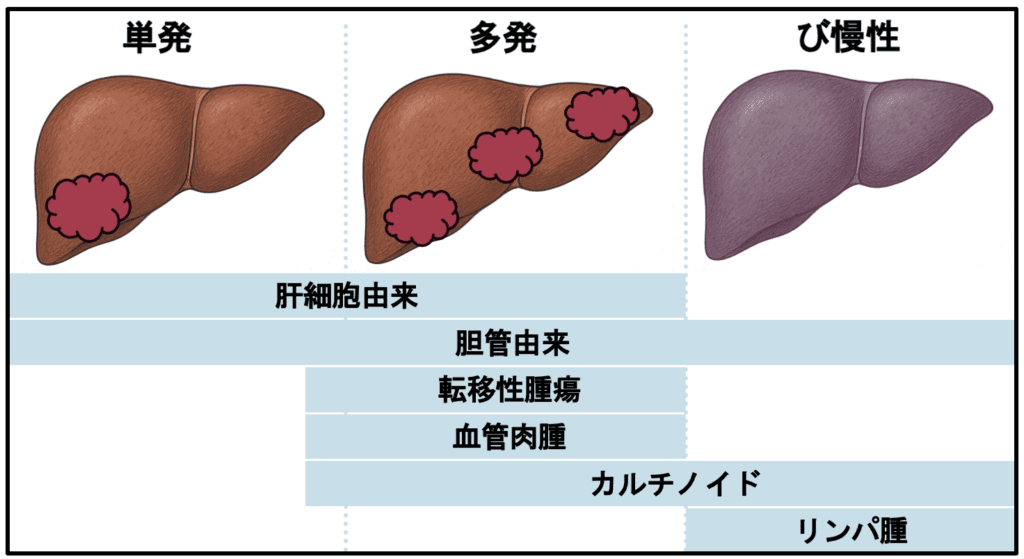

肝臓腫瘍は原発性腫瘍と転移性腫瘍に分類されます。原発性肝臓腫は肝臓そのものから発生する腫瘍で、肝細胞由来腫瘍(肝細胞癌・肝細胞腺腫 など)胆管由来腫瘍(胆管腺腫・胆管癌)、神経内分泌腫瘍(カルチノイド)、肉腫(血管肉腫・平滑筋肉腫 など)などに分類されます。一方で、転移性肝臓腫瘍は他の臓器由来の腫瘍が転移したものであり、犬では転移性腫瘍の方が原発性の肝臓腫瘍よりも頻度が高いと報告されています。肝臓腫瘍では無症状な場合も多く、症状がある場合も食欲低下や体重減少、嘔吐・下痢、多飲多尿など非特異的な症状となります。重度な場合には、黄疸(白目や皮膚が黄色くなる)、発作・ふらつき(肝機能不全、低血糖など)が認められます。肝臓腫瘍はその形態から、単発性、多発性(結節型)、びまん性に分類されます。肝臓腫瘍の形態は非常に重要で、それぞれの形態によって疑われる腫瘍が異なり、検査や治療方針が異なります。

診断

身体検査:腹部膨満などがないかを触知します。

血液検査:肝数値、肝機能数値を中心に評価します。

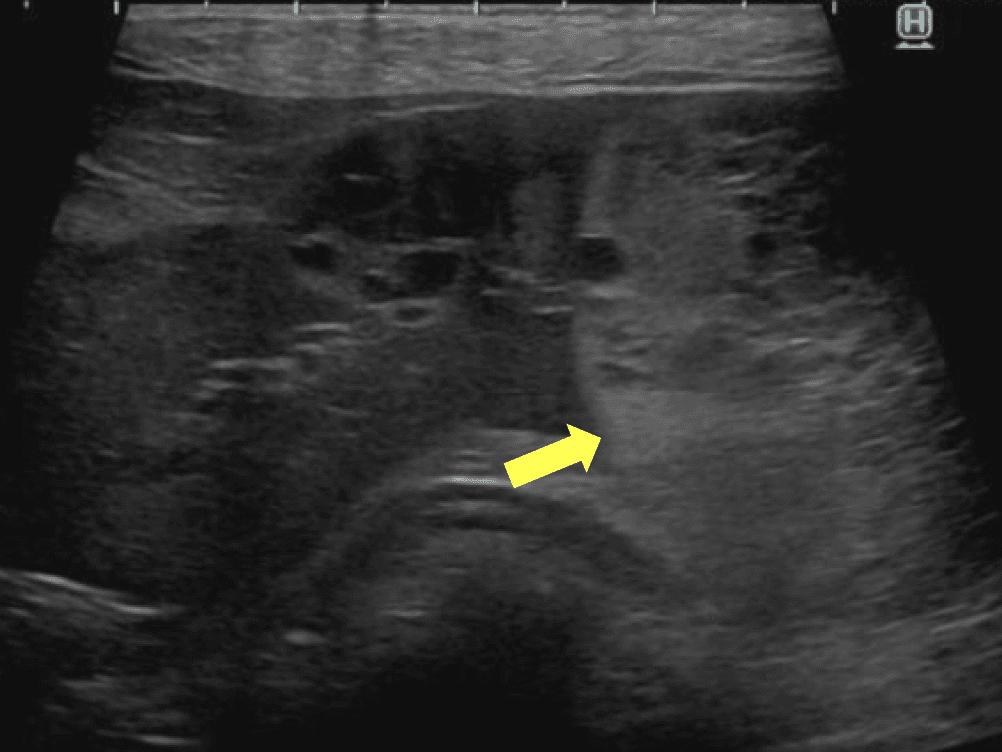

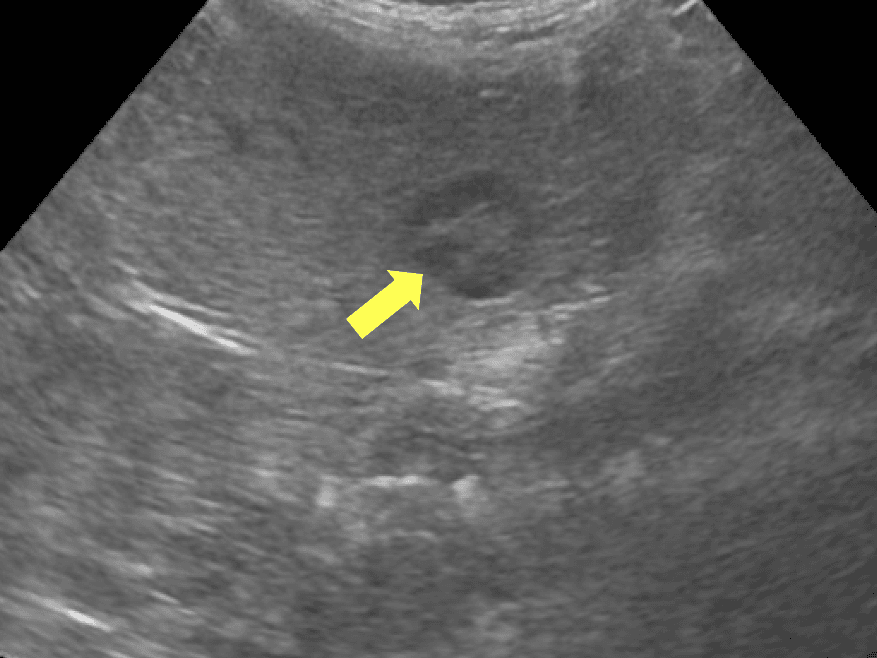

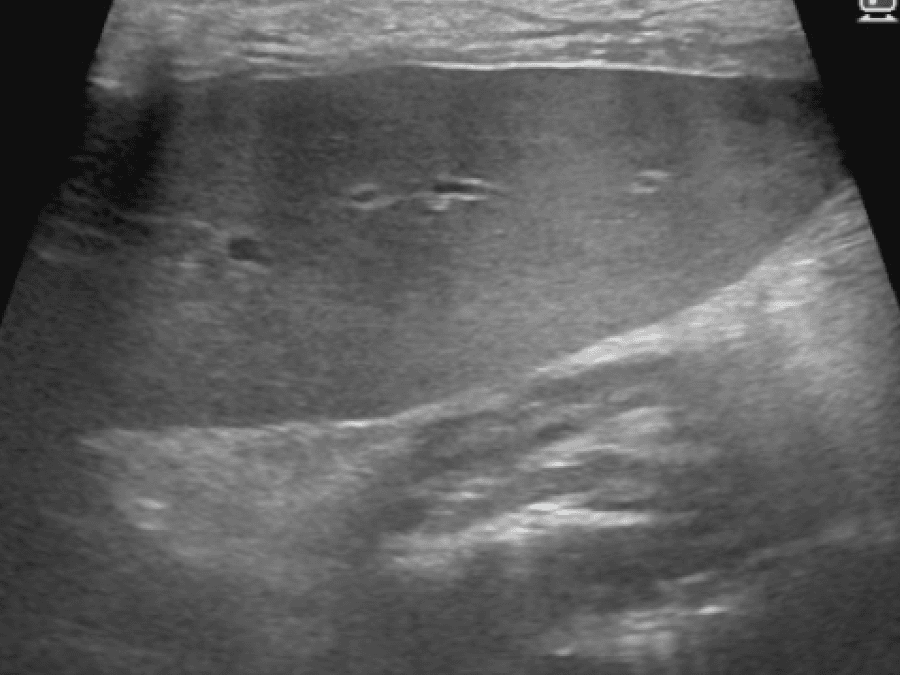

腹部超音波検査:肝臓の評価を中心に行います。

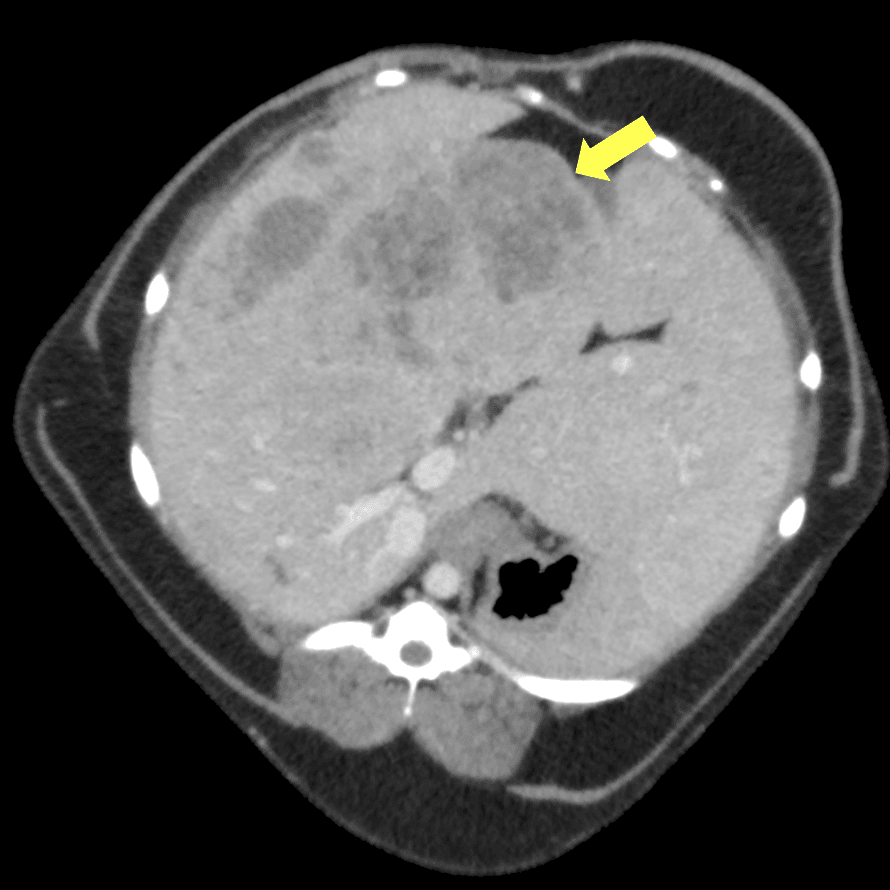

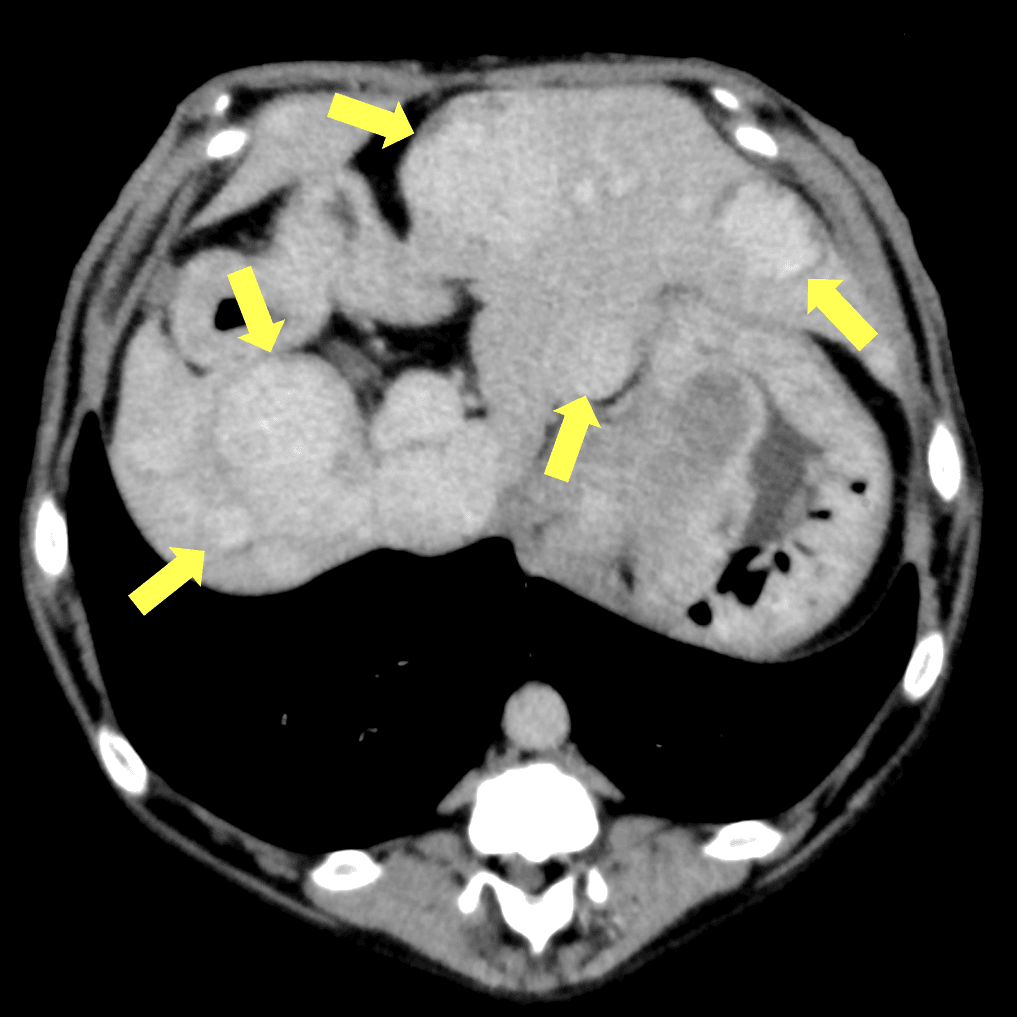

CT検査

・外科治療の適応かどうかを判断するために必須の検査となります。

・肝臓腫瘍の形態や数、周囲臓器や血管との関連性を評価します。

細胞診検査

・多発性やびまん性の肝臓病変の場合に実施を検討します。

治療

腫瘍の数、形態から治療方針を選択します。

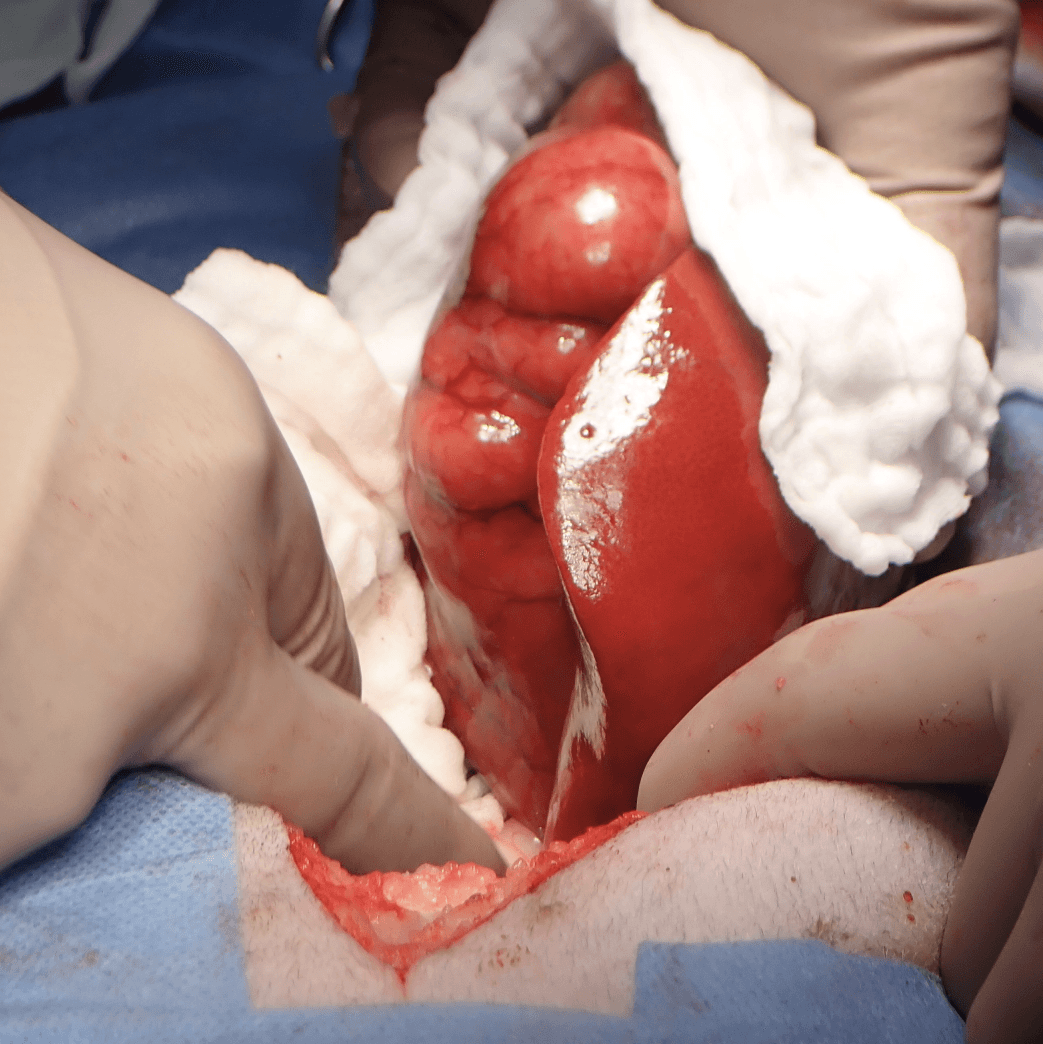

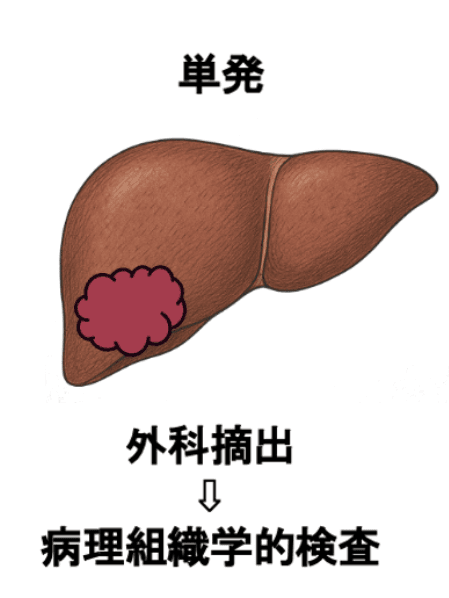

単発性肝臓腫瘍

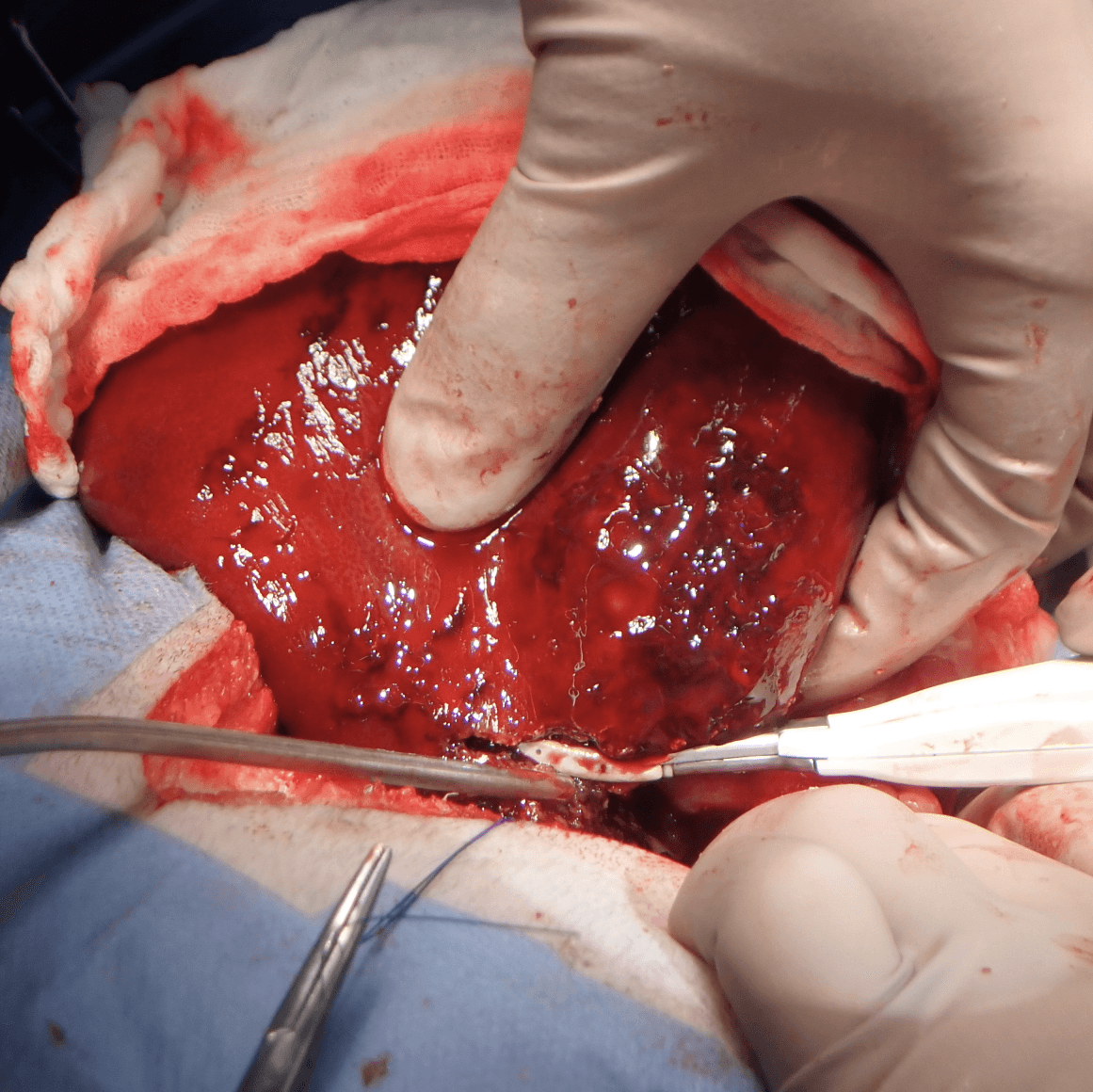

・外科治療が第一選択となり、摘出組織を病理組織学的検査に提出して確定診断を付けます。

・正常な動物であれば、肝臓の70%まで切除が可能とされています。

・外科治療が可能かどうかは、腫瘍と血管の位置関係と、切除後に残る肝臓の機能が保てるかが重要になります。

・血液検査やCT検査を行い、外科治療が可能かを慎重に判断します。

・外科治療が不適応な場合には、カテーテル治療(肝動脈塞栓術)、化学療法(ソラフェニブなど)を検討します。

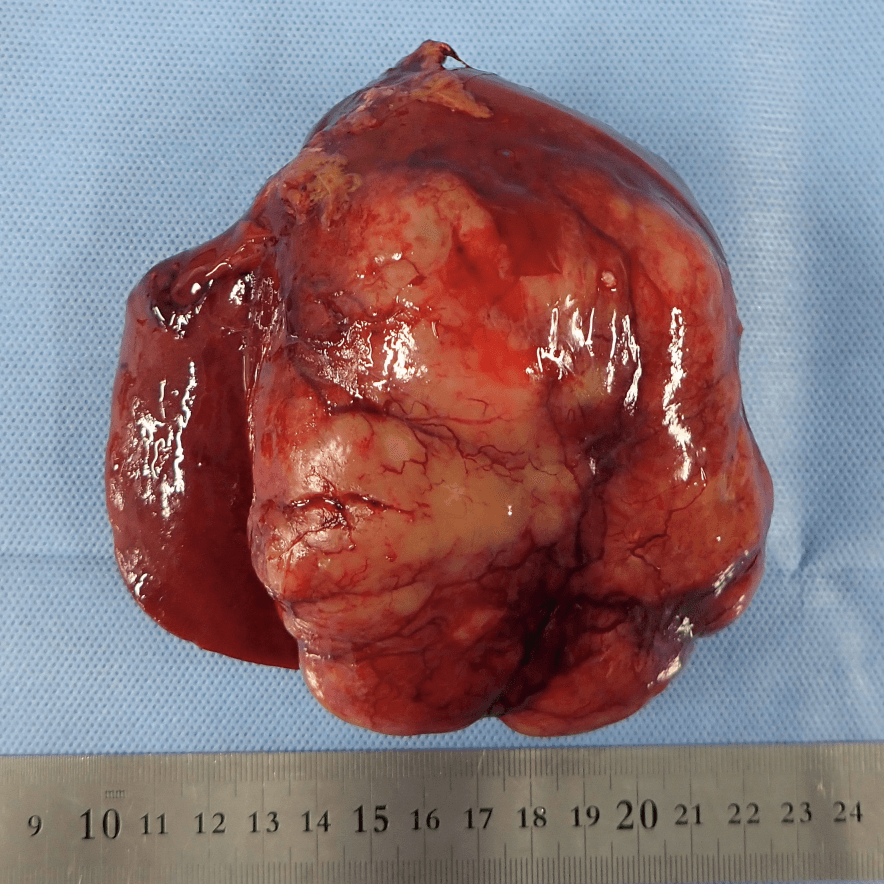

※クリックするとモザイクなしで表示されます。

※クリックするとモザイクなしで表示されます。

※クリックするとモザイクなしで表示されます。

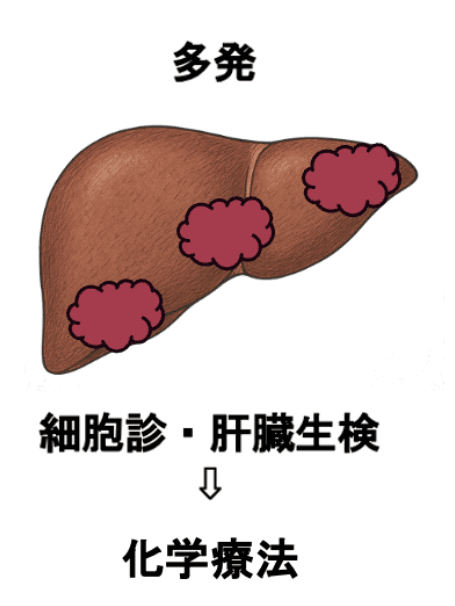

多発性肝臓腫瘍

・外科治療が不適応となるため、細胞診検査や組織生検により確定診断を付けます。

・腫瘍の種類に応じて、化学療法や放射線治療を検討します。

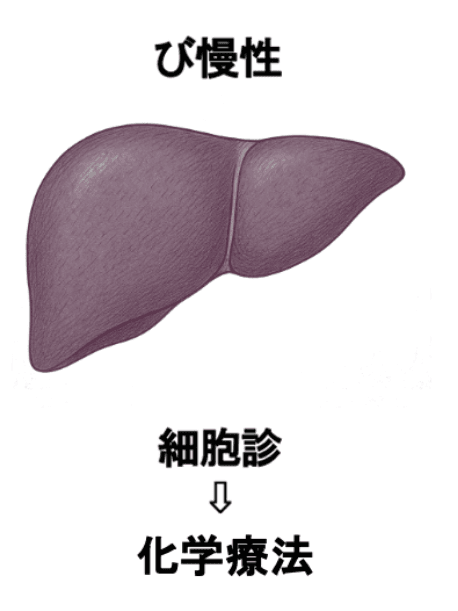

びまん性肝臓腫瘍

・外科治療が不適応となるため、細胞診検査や組織政権により確定診断を付けます。

・腫瘍の種類に応じて、化学療法や放射線治療を検討します。

予後

単発性肝臓腫瘍の場合には腫瘍種によって予後が異なります。

良性腫瘍:外科治療により予後は良好です。

肝細胞癌

・単発性:外科治療による生存期間中央値 完全切除 49-61ヶ月、不完全切除 25ヶ月

・単発性以外:予後が悪い可能性があります。

・内科治療 9ヶ月

胆管癌:外科治療後を受けた大部分の動物が6ヶ月以内に局所再発や転移性疾患により死亡します。

単発性以外の肝臓腫瘍:基本的には予後不良とされています。

飼い主様へ

肝臓腫瘍は、症状がほとんどないまま進行してしまうことが多く、気づいたときにはすでに大きくなっている場合も少なくありません。そのため、定期的な健康診断で早期に発見することが大切です。一方で、外科切除が可能な肝細胞癌であれば、積極的な治療によって長期生存が期待できる腫瘍も存在します。まず重要なのは、腫瘍の種類・大きさ・位置・転移の有無を正確に把握することです。必要に応じてさまざまな検査を組み合わせ、その子にとって最適な治療方針を丁寧にご提示いたします。