犬の肺腫瘍

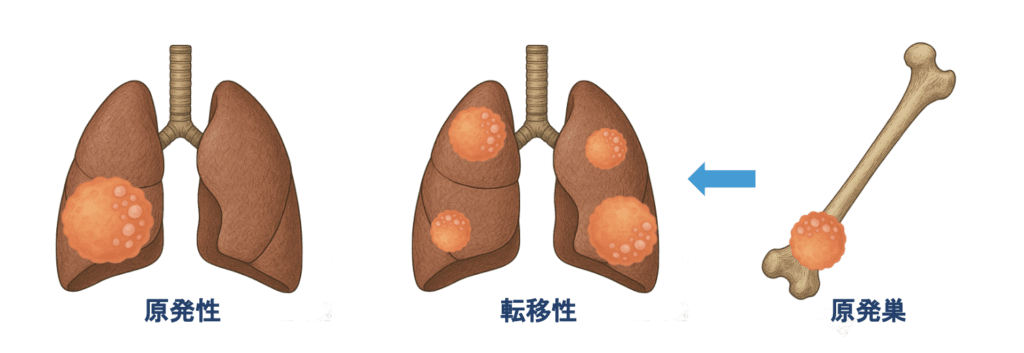

犬の肺腫瘍は発生頻度としては高くありませんが、診断時にはすでに進行していることが多い腫瘍です。肺腫瘍は大きく、肺そのものから発生する原発性肺腫瘍と、他の臓器の腫瘍が肺へ転移した転移性肺腫瘍に分類されます。犬では、転移性肺腫瘍が多数を占め、原発性肺腫瘍は比較的まれとされています。原発性肺腫瘍では肺腺癌が最も多く、一部の犬種(バーニーズマウンテンドック、ウェルシュコーギー)では組織球性肉腫が多いとされています。一方、転移性肺腫瘍は、乳腺腫瘍、骨肉腫、軟部組織肉腫など、さまざまな悪性腫瘍に続発して認められます。肺は予備能力の高い臓器であるため、腫瘍がある程度大きくなるまで症状が現れにくいという特徴があります。そのため、肺腫瘍は健康診断の胸部レントゲン検査や、他の病気の精査中に行われた画像検査、あるいは原発腫瘍の転移検索として実施されたCT検査で偶発的に発見されるケースも少なくありません。進行すると、腫瘍の増大や多発化、胸腔内環境の変化により呼吸器症状が顕在化し、治療選択が限られることもあります。このため、早期の発見と正確な病期評価が、治療方針を決定するうえで非常に重要となります。

診断

身体検査

原発巣がないかをしっかりと評価します。

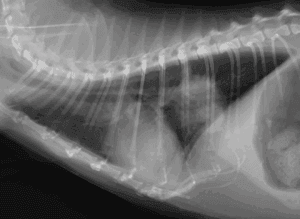

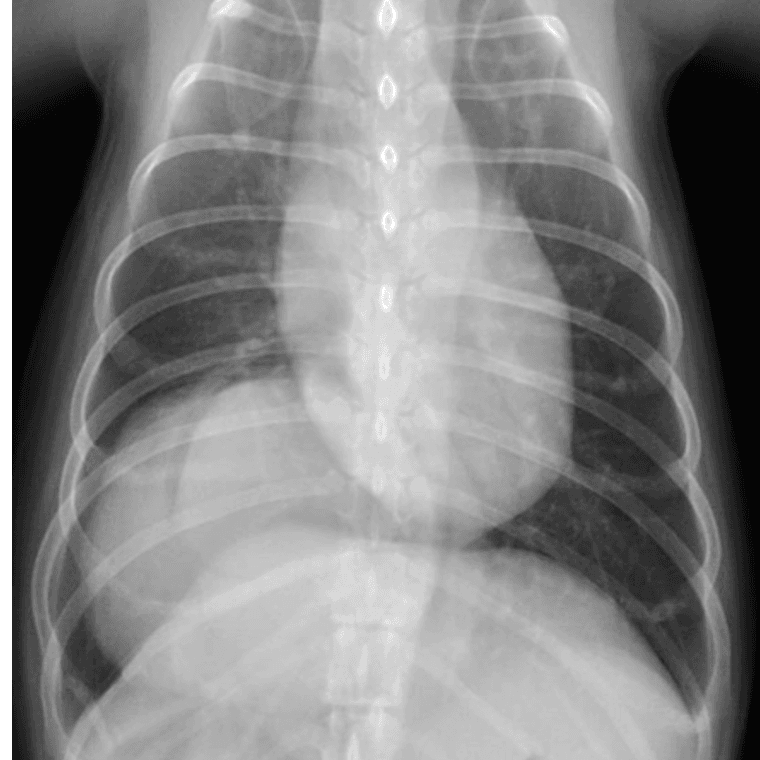

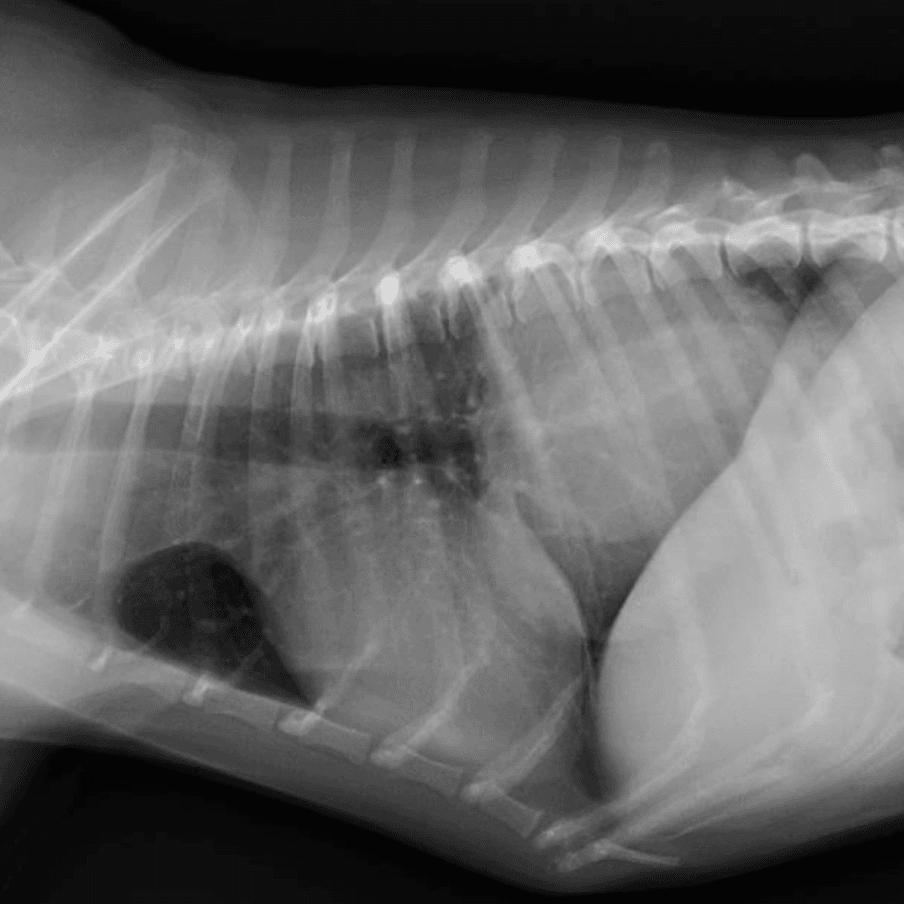

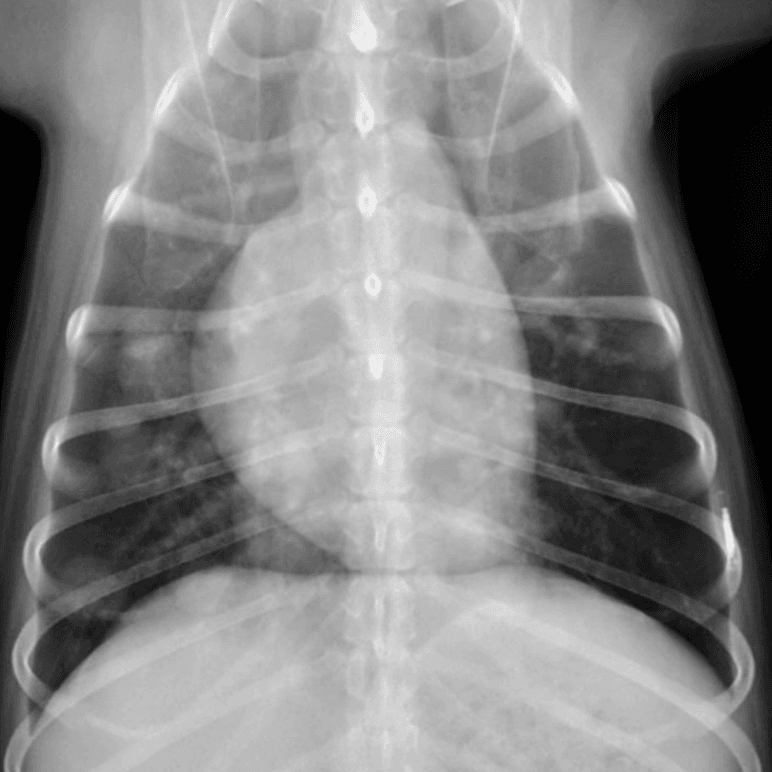

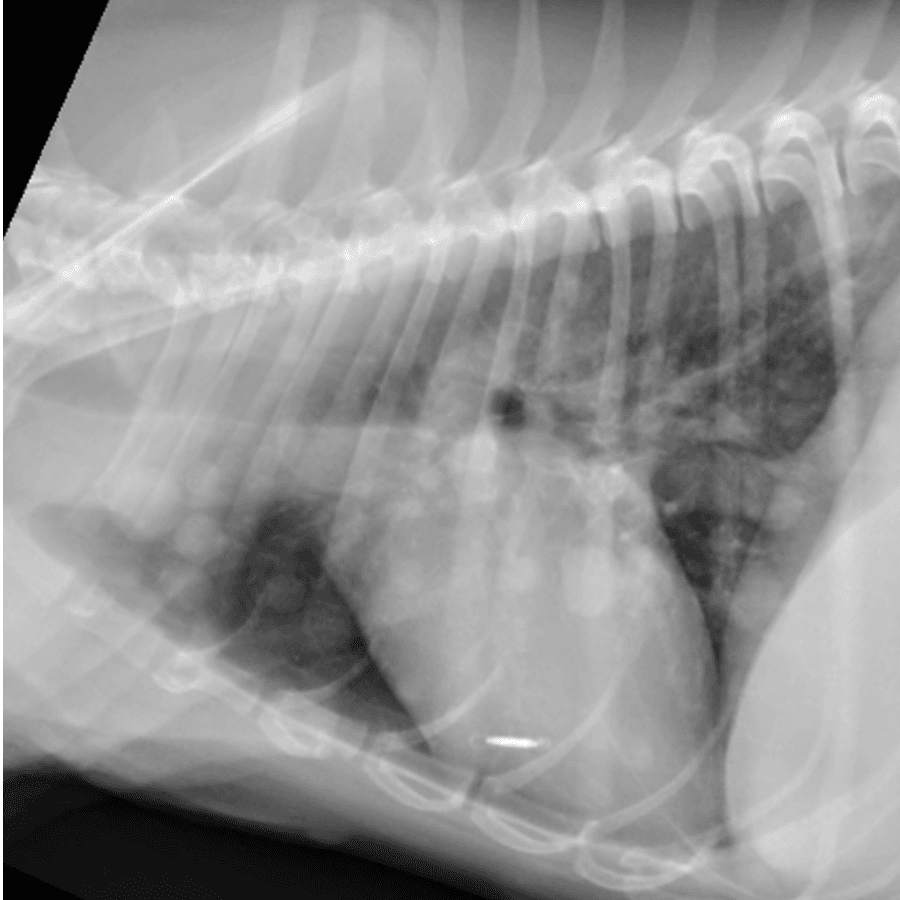

胸部レントゲン検査

肺腫瘍の有無、リンパ節などの評価します。

原発性肺腫瘍では、大型の孤立性結節が認められます。

転移性肺腫瘍では、複数の小結節が肺全体に認められます。

細胞診検査

外科治療が適応(後述)の場合には基本的には実施しません。

外科治療が不適応(複数の肺結節、転移性肺腫瘍)の場合には診断の為に実施する場合があります。

CT検査

外科治療を行う場合には必須の検査となります。

腫瘍の大きさや拡がり(リンパ節、周囲臓器との関連性)を評価します。

原発巣がないかを評価します。

予後不良因子

肺腫瘍に対する予後不良因子は以下の通りとなります。

・腫瘍の位置:肺全体 8ヶ月、肺辺縁部 16ヶ月

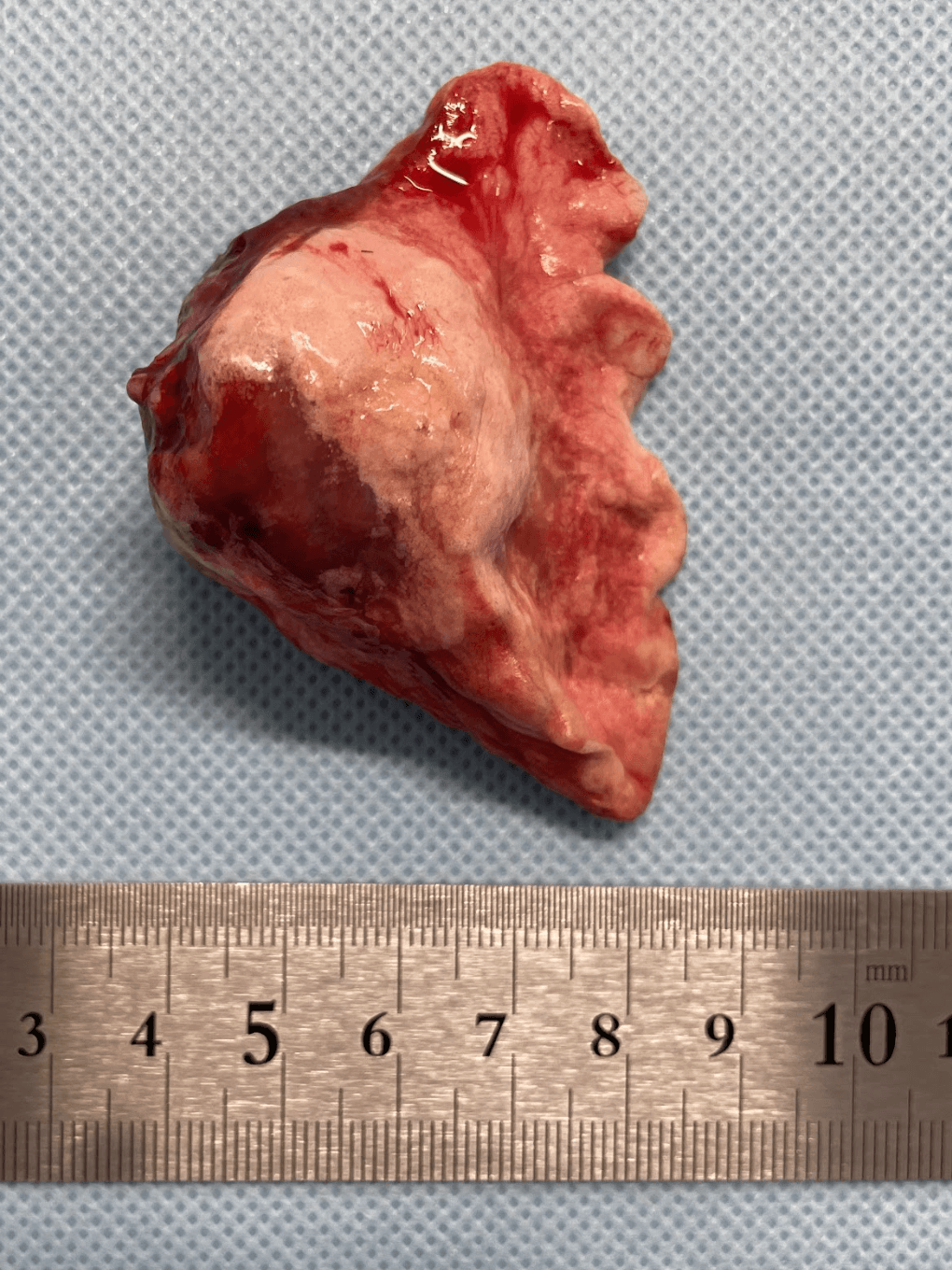

・腫瘍サイズ(直径):5cm以上 8ヶ月、5cm未満 20ヶ月

・臨床症状:あり 8ヶ月、なし 18ヶ月

・リンパ節転移:あり 8ヶ月、なし 15ヶ月

・腫瘍の種類:扁平上皮癌 8ヶ月、腺癌19 ヶ月

治療

外科治療

原発性肺腫瘍の場合、基本的には外科治療が第一選択となります。

予後不良因子が認められる場合には、外科治療を行っても生存期間が短くなる可能性があります。

予後不良因子が認められる場合にも、外科治療により症状の改善や生活の質(QOL)の向上が期待されます。

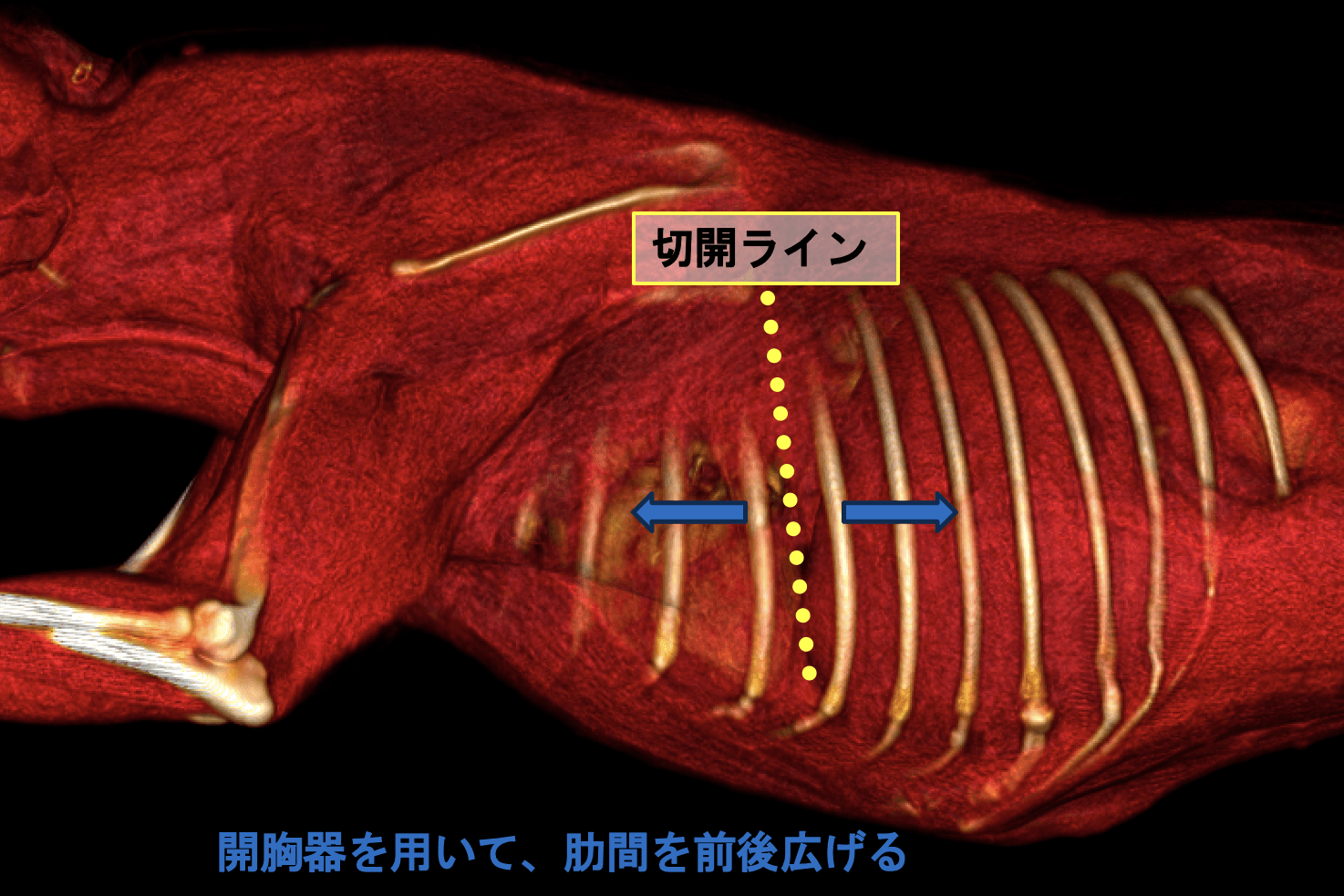

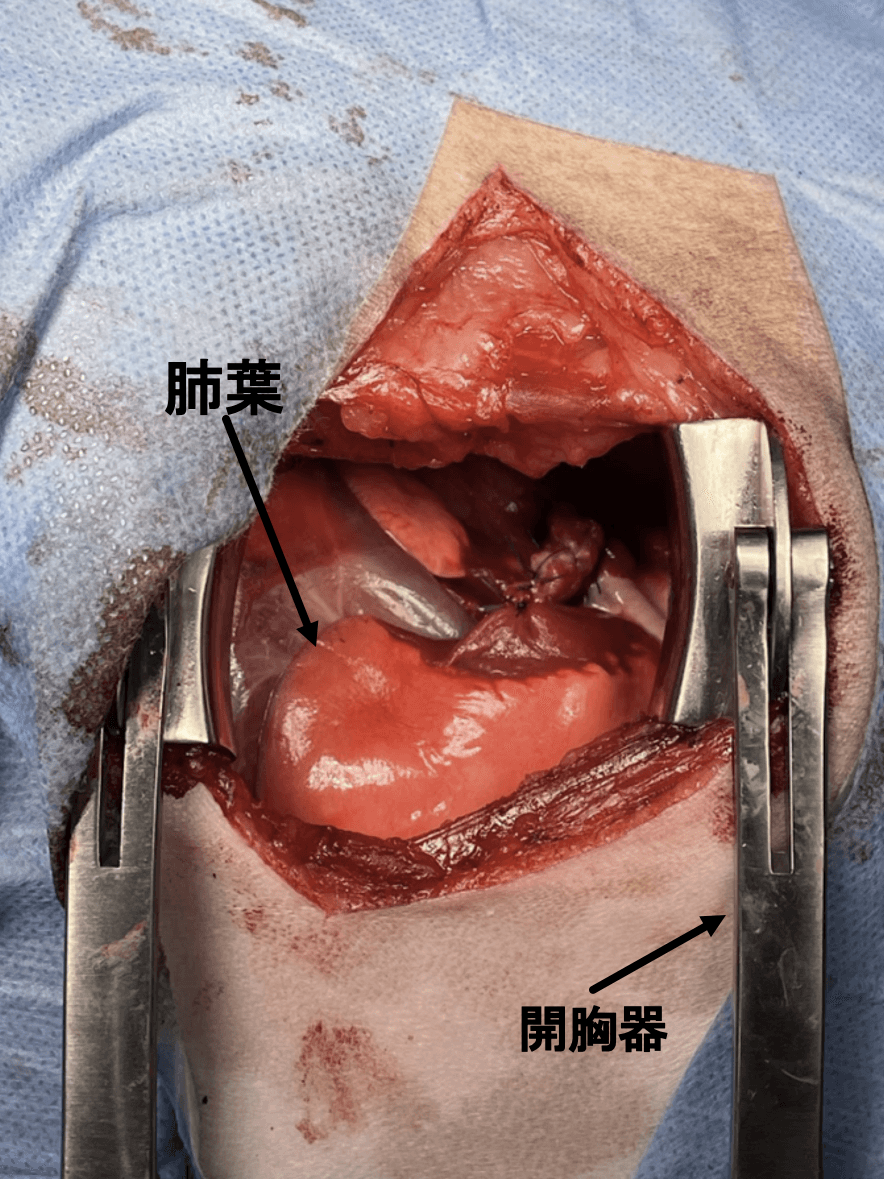

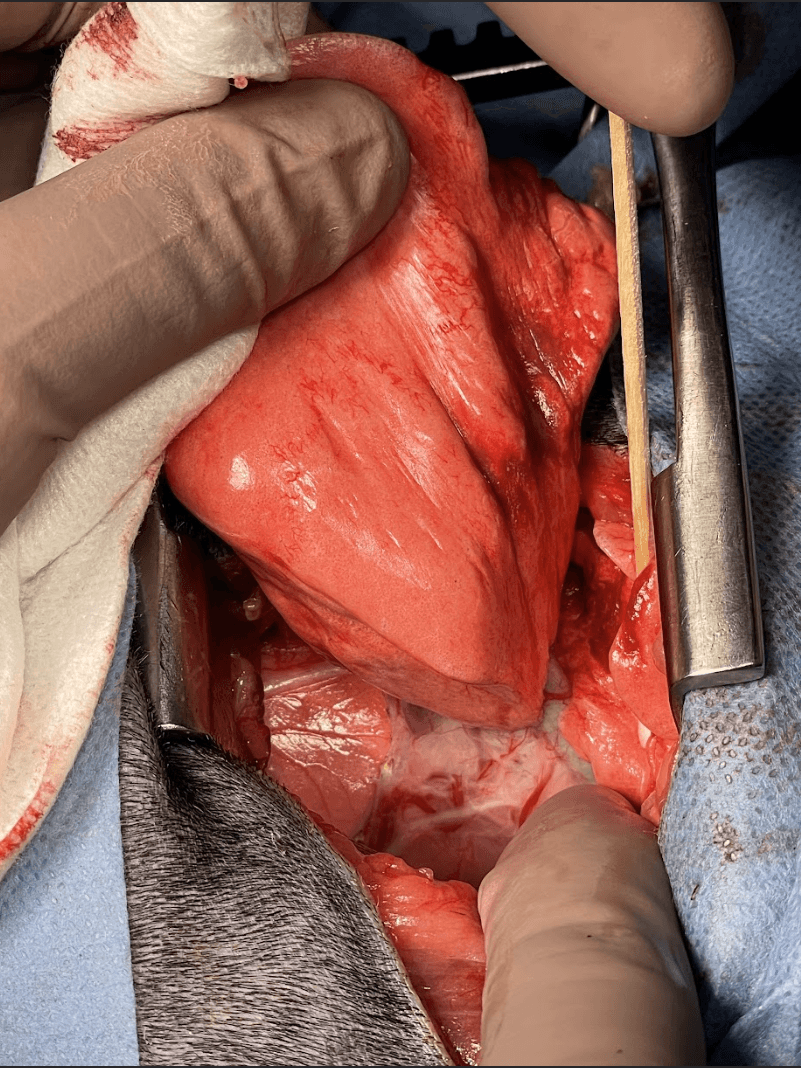

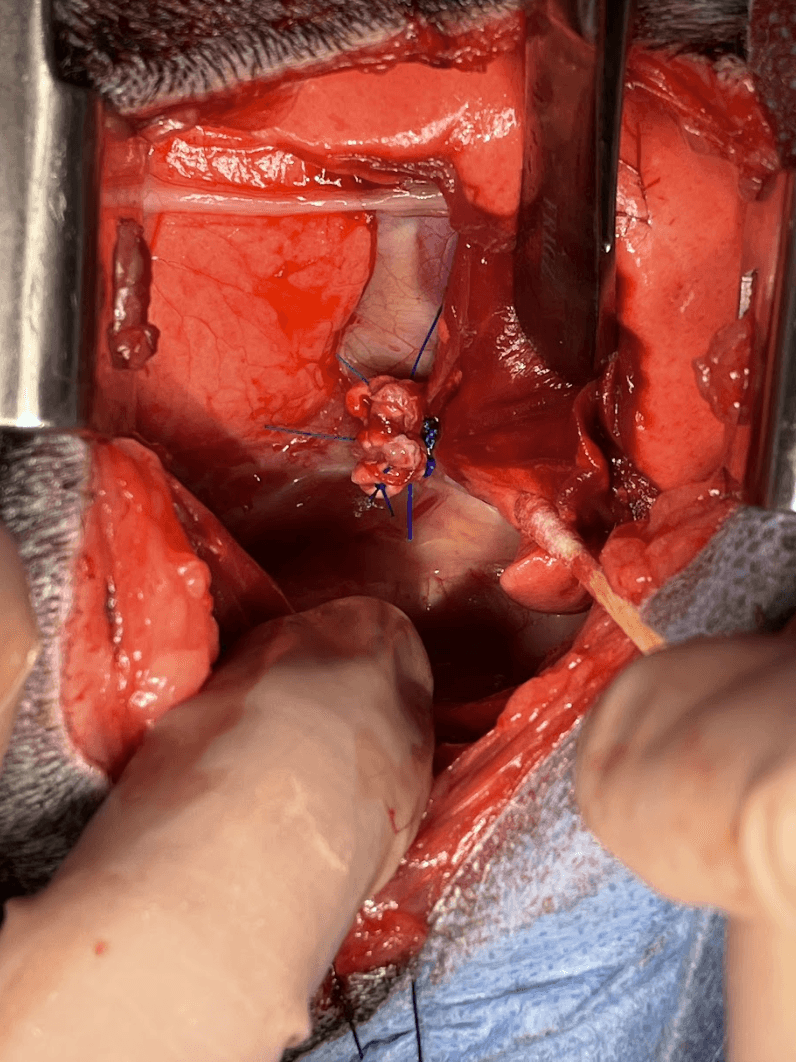

肋間開胸術により胸腔内へアプローチし、肺葉切除術を実施します。

手術後には、気胸や胸水による呼吸状態に注意しながら入院管理を行います。

外科不適応の場合:転移性肺腫瘍、多発性肺腫瘍など

※クリックするとモザイクなしで表示されます。

※クリックするとモザイクなしで表示されます。

※クリックするとモザイクなしで表示されます。

※クリックするとモザイクなしで表示されます。

化学療法

外科治療が不適応な場合や、外科治療後の補助治療として実施する場合があります。

有効性を示す報告は散見しますが、実際の有効性は不明です。

・ビノレルビン

・肺への組織濃度が高い抗がん剤

・肉眼病変に対して投与:30%で部分寛解(腫瘍が軽度に縮小)

・術後補助治療 13例:無増悪生存期間 3ヶ月(103日)

・トセラニブ

・肉眼病変に対して投与:部分寛解の報告あり

・メトロノミック化学療法

・低用量の抗がん剤を少量ずつ継続的に投与する方法

・切除不能or転移を有する原発性肺癌での報告:生存期間中央値 6ヶ月

内科治療

外科治療が不適応な場合で、呼吸困難や疼痛が認められる場合に以下の治療を検討します。

・酸素供給:酸素室のレンタル

・疼痛管理:内服薬、注射薬、貼付薬など様々な種類があります。

予後

原発性肺腫瘍の場合には予後不良因子の有無、外科治療が適応かどうかによって予後は異なります。

予後不良因子に当てはまらない場合には外科治療によって年単位での生存期間が期待されます。

一方で、転移性肺腫瘍や外科不適応な場合には予後は不良(となります。

飼い主様へ

犬の肺腫瘍では、予後不良因子が認められない場合には、外科治療によって長期生存が期待できることがあります。一方で、すでに呼吸器症状がみられる場合や腫瘍サイズが大きい場合など、予後不良因子に当てはまるケースでは、外科治療を行っても十分な生存期間が得られない可能性があります。そのため、肺腫瘍では早期に発見することが重要です。肺腫瘍の初期では症状に気づかない場合も多いので、定期的な健康診断や画像検査が推奨されます。転移性肺腫瘍の場合には、残念ながら予後は厳しくなります。そのような場合でも、症状の緩和や生活の質の目的として、治療選択を提示させて頂きます。

*画像提供:松原動物病院